Pauline Clochec

Militante féministe, lesbienne, trans,

docteure en philosophie et ATER à l’ENS de Lyon

–

- Crédit : Una mujer fantástica, film chilien de Sebastián Lelio, 2017.

–

DU CISSEXISME COMME SYSTÈME

Cet article est issu d’une communication donnée dans le cadre de l’atelier « Réflexions sur le cissexisme et la transphobie», organisé à l’ENS de Lyon par les associations féministes et LGBTI « Les salopettes » et « ArcENSiel », le 15 février 2018. Il s’adresse d’abord prioritairement aux personnes trans, dans la mesure où l’identification et la connaissance critique de ce qu’est la transphobie me semblent utiles à deux égards : psychologique et politique. Psychologiquement, la connaissance des mécanismes souvent insidieux de la transphobie peut permettre de ne pas intérioriser ceux-ci, et donc de se vivre comme étant réellement, pleinement et légitimement de notre sexe. Politiquement, cette connaissance peut nous aider à savoir qui sont nos ennemis, qui sont nos vrai.e.s ou nos faux/sses allié.e.s, quelles doivent être les cibles de nos luttes. Les luttes trans sont en effet traversées de contradictions et de polémiques induisant l’adoption de conduites et tactiques divergentes vis-à-vis de nos interlocuteurs/trices et adversaires, et dont je vais donner trois exemples. Premier exemple : faut-il collaborer avec la SoFECT[1], comme le fait principalement, à Lyon, l’association le Jardin des T, ou s’opposer à elle, comme le font – à mon sens à juste-titre – la majorité des associations trans, comme Chrysalide, toujours pour rester sur le terrain lyonnais ? Second exemple : nous faut-il revendiquer seulement une simplification des démarches de changement d’état civil, donc en restant dans le cadre de la législation française sur l’état civil, comme l’a fait l’association ACTHE[2], ou au contraire revendiquer une déjudiciarisation complète du changement d’état civil rompant avec le principe d’indisponibilité de l’état civil, comme continue à le faire l’ANT[3], parmi d’autres associations. Enfin, troisième exemple : quel rapport devons-nous avoir à la police, et à l’association LGBT de celle-ci, Flag : un rapport de dialogue comme l’a soutenu notamment l’ANT, ou au contraire d’exclusion comme l’a soutenu – encore une fois à mon avis à juste titre – le collectif Existrans lors de l’organisation de la marche de 2017. L’identification et la connaissance de la transphobie est donc constitutive de la détermination de cibles et de stratégies dans les mouvements trans, pluralité de stratégies que l’on peut sans-doute en partie résumer par une opposition entre réformistes et des révolutionnaires.

Dernière précision, avant de poursuivre mon propos. Personnellement, parmi la multiplicité de réalités subsumées sous le terme parapluie « trans », je traite principalement de ce que je connais en tant que concernée, à savoir du cissexisme visant les personnes dites transsexuelles, ou « transsexuées » pour reprendre le terme, plus heureux et moins historiquement polémique, utilisé par Laurence Hérault[4], et non pas des personnes qui, parmi les non-binaires, agenres, bigenres, etc. n’effectuent pas une transition physique. Je traite donc des oppressions spécifiques que rencontrent les personnes qui, comme on le dit encore souvent, « changent de sexe[5] », ou, pour l’exprimer plus exactement réalisent physiquement le sexe qui est le leur. Ce choix ne relève pas d’un jugement de valeur « truescum » selon lequel seul.e.s les transsexuelles seraient des « vrai.e.s trans » ! Une telle restriction de mon propos répond seulement au fait que, premièrement, je parle de ce que je connais le mieux et en première personne, et que, deuxièmement, j’estime que les revendications spécifiques aux personnes transsexuées, notamment en termes de libre accès aux traitements, ou de libre choix des médecins, ne doivent pas être noyées dans une approche queer se concentrant sur la seule « identité de genre » au détriment de revendications juridiques et médicales.

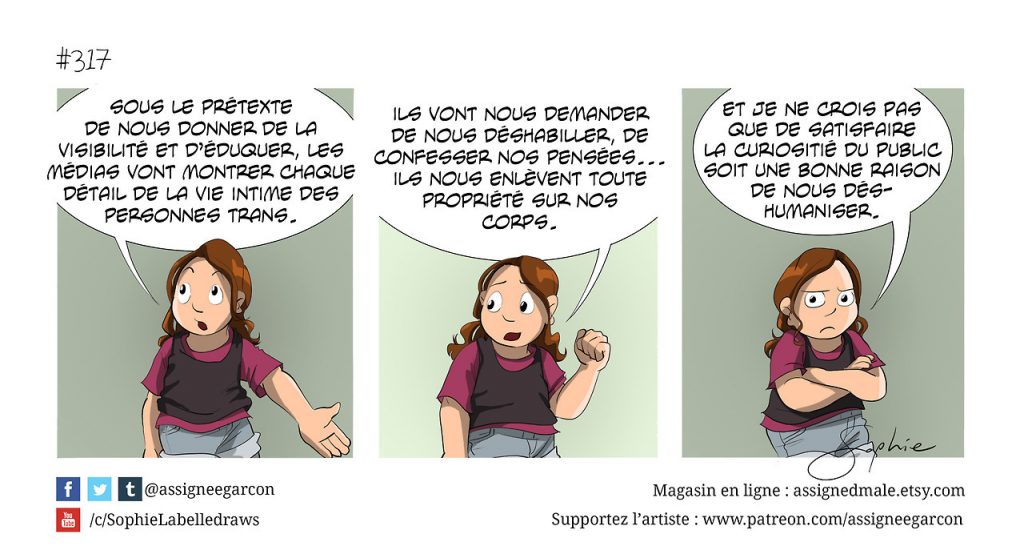

Transphobie ou cissexisme ?

Ces précisions liminaires étant faites, j’en viens à mon propos, à savoir l’analyse du cissexisme en tant que système. La plupart d’entre nous ont déjà été confronté.e.s à des slogans du type « À bas le cis-tème ! » ou « Fuck le cis-tème ! », soit à l’Existrans, soit dans des bandes dessinées de Sophie Labelle[6]. Ces slogans ne sont pas qu’un jeu de mot. Ils indiquent, ou du moins défendent la thèse, que la transphobie est un système, et en l’occurrence un système social. Dire que la transphobie est un système, c’est dire qu’elle n’est pas seulement ni d’abord un trait psychologique et individuel. À l’inverse, ce trait psychologique est déterminé par la transphobie comme réalité collective et institutionnelle. Autrement, que des personnes cis cherchent à soigner leur transphobie en consultant un.e psy (si tant est que celui/celle-ci ne soit pas transphobe !) ne fera en rien disparaître la transphobie comme fait social global.

La transphobie fait système, premièrement, en ce qu’elle traverse l’ensemble de la société. Elle contient ainsi des composantes juridiques (l’indisponibilité de l’état civil), médicales (la médicalisation et psychiatrisation de l’accès aux hormones et aux opérations, le caractère arbitraire de l’attribution des Affectations Longue Durée permettant le remboursement des traitements, etc.), culturelles (la représentation minorisante des personnes trans au cinéma, par exemple, avec des films comme Le père Noël est une ordure ou, plus récemment, Si j’étais un homme ou encore Danish Girl[7]), et économiques (l’accès à l’emploi et à un logement, par exemple). Toutes ces composantes contribuent à une marginalisation et une stigmatisation des personnes trans, ne serait-ce que dans leur vie quotidienne. Ces composantes forment système dans la mesure où elles se renforcent réciproquement : par exemple l’accès à l’emploi est rendu plus difficile lorsque vous ne disposez pas de papiers correspondant à qui vous êtes et vous trouvez face à un.e employeur.e dont toute la représentation des personnes trans provient des films cités plus haut. La transphobie est systémique, deuxièmement, au sens où elle est institutionnalisée – que ces institutions soient formellement légales ou pas (par exemple la SoFECT est une institution médicale corporative[8] qui n’est pas reconnue par l’État comme comme exerçant la prise en charge officielle et monopolistique des personnes trans, quoiqu’elle cherche à s’arroger ce rôle). Elle l’est à travers le droit et à travers la médecine principalement qui fonctionnement actuellement en dépossédant les personnes trans de la détermination de leur sexe et de leur état civil. La transphobie n’est donc pas seulement un phénomène culturel qu’il s’agirait de modifier en « changeant les esprits » à coup d’émissions télévisées, aussi bien intentionnées soient-elles. Il s’agit d’abord d’un ensemble d’institutions objectives. Cela signifie, pour faire une rapide expérience de pensée, qu’il ne suffirait pas d’assassiner quelque dirigeant de la SoFECT pour en finir avec la transphobie médicale. Cette transphobie dépasse les seuls agents qui l’exercent, et ceux-ci sont largement interchangeables. C’est donc à l’existence même de la SoFECT qu’il s’agit de s’en prendre.

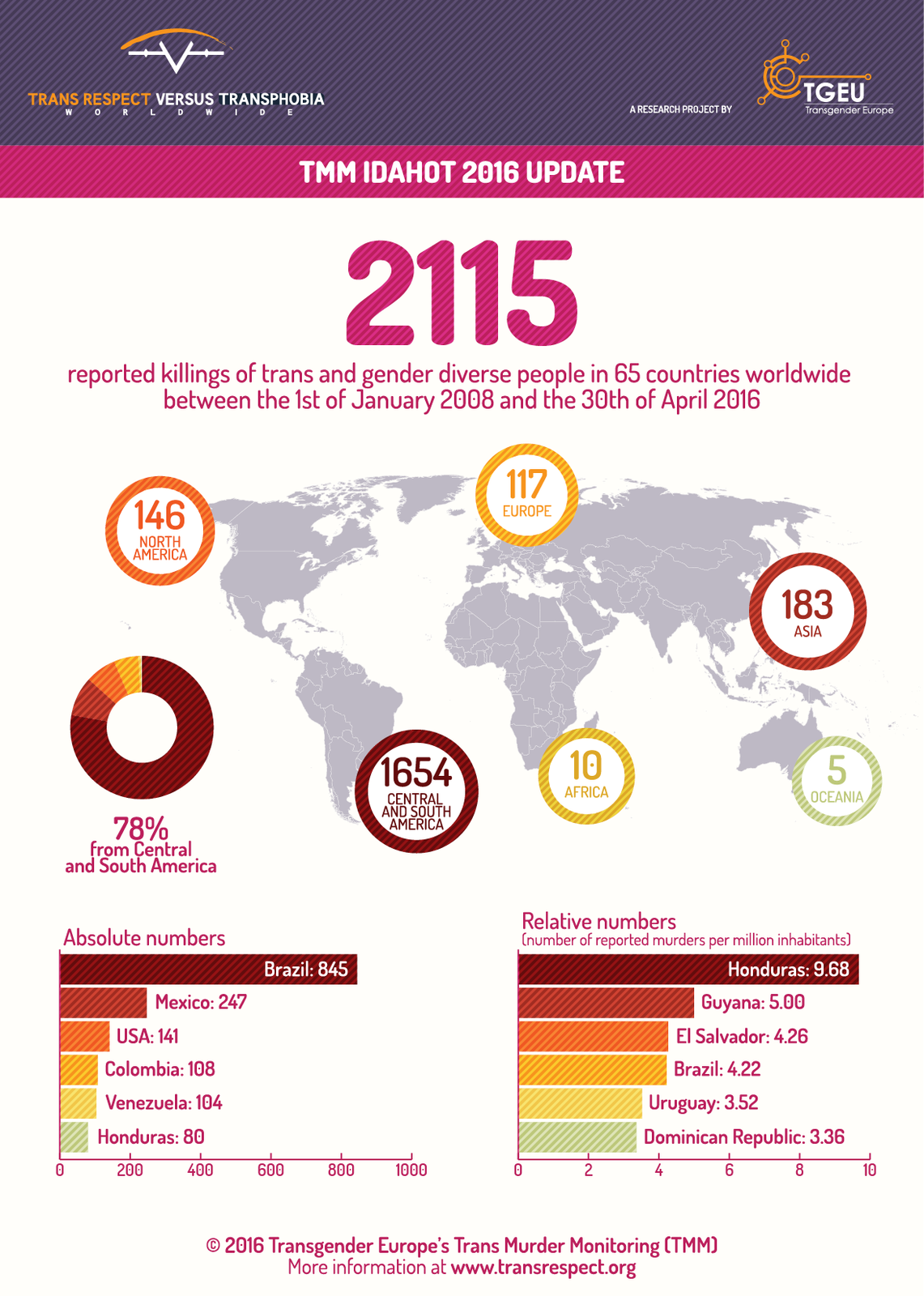

La conséquence terminologique de ce caractère social et institutionnel est qu’il me semble plus approprié de parler de « cissexisme » plutôt que de « transphobie », du fait du caractère trop psychologisant de ce dernier terme, qui fait référence à une peur irrationnelle. Dans nos sociétés patriarcales le cissexisme est d’abord un ensemble d’institutions, de rapports objectifs et de représentations. S’il est bien sûr aussi une peur, une haine et/ou un mépris, ces phénomènes subjectifs ne sont pas des déviances irrationnelles et individuelles par rapport à une norme sociale qui serait, elle, pleine de tolérance. Le cissexisme est une actualisation de la norme patriarcale : la peur, la haine, le harcèlement, les meurtres, les assassinats et les agressions des personnes trans sont des représentations et des comportements absolument normaux dans nos sociétés. On peut contester que ces traits soient rationnels au nom d’une idée plus haute de la raison mais ils appartiennent cependant au type de rationalité ou à la logique propre de nos sociétés.

Un exemple : le cissexisme psychiatrique

Un exemple de ce caractère systémique du cissexisme est la prétendue prise en charge psychiatrique des personnes trans. En effet, comme beaucoup d’entre nous l’ont expérimenté, il est très difficile d’obtenir une ordonnance de THS[9] sans avis psychiatrique. En effet, même si l’on passe auprès de praticien.ne.s libéraux (endocrinologues, généralistes ou encore sages-femmes et gynécologues), il est rare d’obtenir cette ordonnance sans pouvoir arguer d’un avis psychiatrique indiquant que nous n’avons pas de « trouble mental » autre que ce que les psys et le DSM IV identifient toujours comme un trouble mental à savoir la « dysphorie de genre » et, désormais, l’ « incongruence de genre », selon les catégorie du DSM[10]. C’est cet avis psychiatrique qui est requis pour justifier le THS en indiquant que nous présentons « une problématique transidentitaire réelle » (ce sont les termes employés par la commission du GRETTIS pour autoriser votre accès aux hormones et à une SRS[11]). De la sorte, les personnes trans n’êtes pas estimées assez lucides et pour avoir accès à leur propre corps et à leur propre sexuation, conforme à votre sexe. Par ignorance et/ou par hostilité vis-à-vis de la transsexuation, les médecins mêmes libéraux demandent dans leur grande majorité, pour se défausser de toute responsabilité, d’être couvert par un.e psychiatre qui opère une prétendue expertise de l’identité de la personne requérante afin de juger si oui ou non il est légitime que celle-ci prenne des hormones – pour ne pas même mentionner de tou.te.s les généralistes et endocrinologues qui, ne demandant même pas d’avis psychiatrique, repoussent directement les personnes trans (« ah non, nous les trans on fait pas ça », m’a répondue un jour au téléphone une endocrinologue lyonnaise).

Le caractère systémique du cissexisme est pleinement manifeste dans ce conditionnement du THS à une prétendue expertise psychiatrique. Ici, peu importe ce que les psychiatres ont dans la tête – qu’iels soient transphobes ou bienveillant.e.s. Ce qui est cissexiste, c’est l’obligation même qui est faite de passer par un.e psychiatre pour avoir accès aux hormones (et aux opérations). C’est que ce passage devant un.e psychiatre ne soit pas une option laissée à l’appréciation de la personne trans, mais soit élevé au rang de condition nécessaire. Cette condition, qui n’est pas légale mais seulement coutumière, quoique la SoFECT fasse tout pour la faire légaliser, est cissexiste théoriquement et pratiquement. Elle l’est théoriquement car elle présuppose que la conscience de soi des personnes trans est insuffisante pour leur permettre de déterminer leur propre corps. Les personnes trans sont ainsi pathologisées en tant que jugées psychologiquement troublées et incapables d’une lucidité suffisante sur elleux-mêmes. Elle est cissexiste pratiquement car elle instaure des délais avant la prise d’hormones, voire introduit la possibilité d’un refus que la personne trans ait accès au THS. Ce ne sont donc pas seulement les pratiques psychiatriques vexatoires comme le Real Life Test, mais leur condition même de possibilité à savoir le conditionnement du THS et de l’opération à une prétendue expertise psychiatrique qui sont pleinement cissexistes – et à ce titre à prendre pour cible.

Généralement, afin de justifier leur présence obligatoire dans le protocole, les psychiatres de la SoFECT usent du doux terme d’ « accompagnement ». Le problème est que, conceptuellement, la réalité sociale de cette psychiatrisation ne correspond pas à un accompagnement, c’est-à-dire à une aide contingente dans laquelle la personne concernée demeure autonome. La pratique sociale et juridique qui correspond à cette psychiatrisation est bien plutôt la tutelle. La psychiatrisation est une variante de la tutelle où les psychiatres jouent un rôle de mandataires judiciaires. Dans un cas de tutelle, un.e mandataire judiciaire gère les comptes bancaires et les biens d’une personne jugée mentalement incapable de le faire. Similairement, dans le cas de la psychiatrisation des personnes trans, une tierce personne instituée comme experte est en charge à la place de la personne trans de la décision et de la gestion d’affaires concernant cette dernière. Celles-ci ne sont pas ici ses biens mais, d’une part, son corps, et, d’autre part, son état civil – dans la mesure où, jusqu’à la loi « Justice au XXIème siècle » promulguée à l’automne 2016, un avis psychiatrique était nécessaire aux modifications du prénom et de la mention du sexe à l’état civil, et que cette exigence demeure bien souvent favorisée, désormais en toute illégalité, par bon nombre de mairies et de Tribunaux de Grande Instance. Par la psychiatrisation, les personnes trans sont donc placé.e.s dans un état de tutelle dont les tuteurs sont les psychiatres – état de tutelle qui est peut-être plus radicale encore que celle exercée par les mandataires judiciaires dans la mesure où c’est l’accès non à une propriété leur étant extérieure, mais à leur propre corps, sous sa dimension sexuée, dont les personnes trans sont dépossédé.e.s par cet état de tutelle.

Cissexisme et sexisme

Tentons d’appliquer aux cis une telle démarche : indépendamment du sexe d’appartenance revendiqué par une telle personne cis, en l’occurrence son sexe assigné, celui-ci serait soumis à une prétendue vérification psychiatrique par diagnostic différentiel, la personne étant mise sous bloqueurs hormonaux an attendant. À ceci près qu’un tel traitement ne sera jamais infligé à un.e cis, justement parce qu’iel est cis – c’est-à-dire qu’il y a identité entre son sexe assigné à la naissance et le sexe qu’ile revendique. Ce sexe est donc, par cette assignation native, considéré comme une réalité et non une vue de l’esprit pathologique ou comme un artifice. C’est ce que Julia Serano nomme le « privilège cissexuel[12] ». Sur quoi repose ce privilège cissexuel fixant le sexe et niant qu’il relève d’un processus de sexuation au moins partiellement précédé par le genre comme système socioculturel[13] ? Il repose sur l’un des fondements du sexisme et du patriarcat, à savoir l’identification de la biologie à un destin. Il doit y avoir alignement entre le sexe assigné à la naissance et le sexe revendiqué et d’appartenance sociale (ainsi qu’avec la sexualité). Si vous naissez avec pénis vous êtes un homme, c’est la réalité biologique de votre sexe et vous le resterez : votre féminité trans ne sera qu’une illusion ou quelque chose d’intérieur, et vous serez donc traité.e comme un.e déviant.e.

Tout cissexisme est donc sexiste, et inversement, tout sexisme suppose un système social de cissexisme pour éviter que des individus ne brouillent par leurs transitions la fixité et prétendue naturalité de la hiérarchie sociale entre assigné.e.s hommes et femmes. En conséquence politique de cette articulation nécessaire entre sexisme et cissexisme, la lutte trans doit nécessairement être féministe, et le féminisme doit être, entre autres, trans – et non pas « inclusif »[14]. Si à la différence des présupposés de féministes différencialistes[15] et des TERFs[16], on soutient, à la suite de Beauvoir, que « On ne naît pas femme : on le devient[17] », et à la suite de Butler se fondant ici sur Beauvoir, que la thèse selon laquelle « la biologie n’est pas un destin » est « La prémisse fondamentale du féminisme[18] », alors la conséquence de cette critique sociale du genre est que la transsexuation est une existence pleinement légitime et réelle, et que la lutte contre le système cissexiste doit viser les fondements sexistes de celui-ci.

La seconde conséquence théorique et politique concerne ce qui est à entendre par « sexe » et la façon dont il s’agit de le déconstruire. Ce qu’indique, d’une manière généralement philosophique, la thèse selon laquelle la biologie n’est pas un destin, et, d’une manière plus matérielle, la possibilité de la transition, c’est que le sexe n’est pas un donné fixe mais bien plutôt un processus de sexuation, processus individuel mais aussi évolutif sur lequel l’action humaine a prise[19]. Par conséquent, une critique du système de genre utile dans le cadre des luttes des personnes transsexuées ne consiste pas à soutenir qu’il n’y a que du genre et que tout est une question d’identité ressentie. Elle doit plutôt consister à pointer que le sexe biologique est lui-même matériellement modifiable : de ses cinq composante (chromosomes, organes génitaux, gonades et gamètes, répartition hormonale et caractères sexuels secondaires), quatre sont modifiables par une transition. Par conséquent : si le sexe biologique même n’est pas un donné primaire et intangible mais un processus de sexuation, relatif à un milieu, et dont les divers stades (principalement le stade fœtal et la puberté) ne sont pas forcément en cohérence entre eux, alors il n’y aucune raison de ne pas considérer que les transitions (hormonales, chirurgicales) ne sont pas une voie parmi d’autres de ces processus de sexuation. Il s’agit donc de considérer la transition comme un mode normal de sexuation, à partir d’une conception non-substantialiste du sexe biologique.

Le sexisme se fonde sur la négation, si ce n’est sur le refoulement, de cette plasticité de la sexuation. Prendre conscience, faire connaître cette plasticité, et souligner qu’une personne transsexuée ne suit pas qu’un processus intérieur mais est bien, matériellement et biologiquement, du sexe qu’elle revendique, c’est un travail que nous devons assumer envers nous-mêmes et plus largement dans la société.

Classes ou ordres de sexes ?

Ce que permet d’éclairer la conscience du caractère intrinsèquement cissexiste du sexisme, c’est que les sexes ne sont pas seulement à comprendre comme des classes mais aussi comme des ordres[20]. Une société de classes permet en effet une mobilité sociale d’une classe à l’autre, même si ce n’est qu’à titre d’exception légitimante ou d’alibi. À l’inverse, une société d’ordres[21] interdit (ou limite maximalement) les passages d’un groupe à l’autre, ces groupes étant divisés selon un critère de dignité naturelle (naturelle car héréditaire). La différence du patriarcat avec les sociétés d’ordres d’Ancien régime réside dans l’endogamie des ordres. En effet, à l’inverse de ces sociétés, à des fins reproductives, le patriarcat organise une collaboration contrainte des sexes : l’hétérosexualité[22]. Selon cette compréhension du patriarcat comme société d’ordres, les personnes transsexuées se trouvent au bas des ordres, voire en dehors d’eux, dans la mesure où, d’une part, iels transgressent le tabou social de la fermeture des ordres, et où, d’autre part, n’étant pas estimés comme appartenant pleinement à leur sexe d’assignation ni à leur sexe réel, iels se voit attribuer la dignité la plus basse[23].

Si donc le genre est non seulement un système d’exploitation entre classes mais aussi un système de hiérarchisation symbolique et de domination entre ordres, système dont la prétendue naturalité est venue contribuer à renaturaliser un ordre social dont la fondation naturaliste avait été mise à mal par l’ébranlement des ordres d’Ancien régime à partir de la fin du XVIIIe siècle, alors les personnes trans ne peuvent être systématiquement considérées et traitées que comme des parias à cet ordre[24]. Les conditions de possibilités de l’existence de ces parias doivent être, si ce n’est interdites, du moins limitées le plus possible. Encore une fois, cette limitation n’est pas un archaïsme issu de préjugés anciens en voie de dépérissement, elle est une structure nécessaire de nos sociétés. Nous n’aurons qu’un accès concédé, octroyé par un pouvoir ne dépendant pas de nous, à nos propres corps tant que nous vivrons dans cette société d’ordres et de classes qu’est le patriarcat. Pour autant, la simple lutte anti-patriarcale reste aveugle et partielle si elle ne prend pas pour cible le cissexisme et n’est pas aussi menée par les personnes trans.

NOTES

[1] Société française d’études et de prise en charge de la transidentité.

[2] Association Commune Trans et Homo pour l’Égalité.

[3] Association Nationale Transgenre.

[4] Cf. Laurence Hérault, « La chirurgie de transsexuation : une médecine entre réparation et amélioration », in Thomas Bujon, Christine Dourlens, Gwenola Le Naour (dir.), Aux frontières de la médecine, Paris, Éditions des archives contemporaines, 2014.

[5] Cf. par exemple l’ouvrage coécrit par Stéphanie Nicot, ancienne présidente de l’ANT puis de la Fédération LGBT : Alexandra Augst-Merelle, Stéphanie Nicot, Changer de sexe. Identités transsexuelles, Paris, Le Cavalier Bleu, 2006, ou, à l’opposé, le pamphlet cissexiste de feu l’ancienne présidente d’honneur de la SoFECT, Colette Chiland, Changer de sexe. Illusion et réalité, Paris, Odile Jacob, 2011.

[6] C’est ainsi le titre de l’un de ses albums : Sophie Labelle, À bas le cis-tème ! 2015.

[7] Cf. l’excellente critique du film « The Danish Girl : un mélo transphobe » sur le site Le cinéma est politique, http://www.lecinemaestpolitique.fr/the-danish-girl-un-melo-transphobe/ Pour une critique des représentations des personnes trans au cinéma et plus largement dans les médias, cf. Julia Serano, Whipping Girl. A transsexuel Woman on Sexism and the Scapegoating of Feminity, New York, Seal Press, 2007, p. 35-52.

[8] Ce caractère corporatif, mais aussi les stratégies néolibérales de la SoFECT ont été soulignées par Karine Espineira, « Le bouclier thérapeutique : discours et limites d’un appareil de légitimation », Le sujet dans la Cité, 2011.

[9] Traitement Hormonal de Substitution.

[10] Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, classification valant souvent comme référence des pathologies psychiques, publié et régulièrement travaillé par l’Association Américaine de Psychiatrie.

[11] Sexual Reassignation Surgery.

[12] Cf. Julia Serano, Whipping Girl. A transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Feminity, Berkeley, Seal Press, 2007, « Dismantling Cissexual Privilege », p. 161-193.

[13] Non seulement au sens subjectif où il n’y aurait d’accès qu’interprétatif au corps et au sexe, comme le soutient notamment Judith Butler, dans Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2006, p. 71, mais aussi au sens objectif où les systèmes socioculturels de genre auraient des effets corporels à long terme et que le sexe n’est pas un donné fixe mais un processus de sexuation susceptible de modifications.

[14] Cette nécessité a été souvent théorisées depuis plusieurs années sous la catégorie de « transféminisme ». Pour des discussion de cette catégorie, cf. Karine Espineira, « Un transféminisme ou des transféministes ? Réflexion sur l’émergence d’un mouvement transféministe en France », in Karine Bergès, Florence binard, Alexandre Guyard-Nédelec (dir.), Féminismes du XXIe siècle : une troisième vague? Rennes, PUR, 2017, et Noomi Grüsig, « Transféminisme à la française : enjeux et embûches », Cahiers de la transidentité, n° 5, 2015.

[15] Cf. par exemple Antoinette Fouque, Il y a deux sexes, Paris, Folio, 2015.

[16] Trans Exclusionnary Radical Feminists.

[17] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. II, L’expérience vécue, Paris, Gallimard, 1976, p. 13.

[18] Judith Butler, Trouble dans le genre, op. cit., p. 104-105.

[19] Cf. par exemple Priscille Touraille, Hommes grands, femmes petites : une évolution coûteuse. Les régimes de genre comme force sélective de l’adaptation biologique, Paris, MSH, 2008.

[20] Simone de Beauvoir conceptualise les sexes comme des castes et non des classes sociales. Sur ce sujet, cf. Françoise Picq, « Simone de Beauvoir et “la querelle du féminisme” », Les Temps Modernes, 2008, vol. 1, no 647‑648, p. 179. Il nous semble que le concept d’ordre, ayant pour critère celui de la dignité, et non celui de la pureté religieuse comme celui de caste, est plus à même de rendre l’hermétisme des sexes.

[21] Pour la conceptualisation classique de la société d’ordres, cf. Roland Mousnier, Les hiérarchies sociales de 1450 à nos jours, Paris, PUF, 1969, et Georges Duby, Les Trois Ordres ou L’Imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978.

[22] Sur l’hétérosexualité obligatoire, cf. l’article fondateur d’Adrienne Rich, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », in Adrienne Rich, La contrainte à l’hétérosexualité et autres essais, Lausanne, Mamamélis et Nouvelles Questions féministes, 2010.

[23] Les personnes trans paraissent ainsi moins être catégorisées comme un troisième sexe que définies par défaut par rapport aux deux ordres et classes de sexe majorisés. Cependant, pour une discussion de ce dénombrement, cf. l’article de Lisa Millbank, « La ternarité de genre : Comprendre la transmisogynie » interprétant la place sociale des personnes trans comme celle d’une troisième classe infériorisée, celle des « freaks ». Cet article a été traduit en français par Delphine Christy sur le blog « Questions trans-féministes » (http://questions.tf/traduction-la-ternarite-de-genre-comprendre-la-transmisogynie/) et initialement publié sur le blog de l’autrice, « A Radical TransFeminist » (https://radtransfem.wordpress.com/2011/12/12/genderternary-transmisogyny/).

[24] Sur ce sujet, cf. Karine Espineira, Maud-Yeuse Thomas, « Les trans comme parias. Le traitement médiatique de la sexualité des personnes trans en France », Genre, sexualité et société, n° 11, printemps 2014.